|

改革开放40周年来, 人们的通讯方式发生了巨大变化。 从当年的书信到今天的智能手机, 随着社会经济的飞速发展, 人与人的联系变得越来越便利。 以下这些图片, 能否勾起你的回忆, 哪些物件似曾相识?

上世纪70、80年代, 中国人的主要通讯工具是书信和电报。 那时候车马很慢,书信很远……

邮局里的工作人员正在忙着分拣信件。本刊资料图

北京—莫斯科的无线电传真于1952年9月24日开放。这是北京电信局的工作人员在把我国国庆节的照片传向莫斯科。本刊资料图

1979年,负责通讯联络的工作人员在向联合国世界气象组织拍发电报。摄影 李振廷/人民画报 1981年,中国对普通家庭安装电话实施开放政策,转盘式的电话走进寻常百姓家,但由于安装及通话的费用昂贵,拥有一部电话的家庭少之又少。1983年,上海开通中国第一家寻呼台,BP机进入中国。人们开始了即时通讯,大大加快了人与世界连接的速度。BP机的出现,加速了公用电话亭的建设。80年代到90年代投币式、卡片式等各种公用电话陆续出现在大街小巷。

考入大学的女儿,为了方便与妈妈联系,专门买了BP机。摄影 郭盖 与此同时,人称“大哥大”的移动电话进入了人们的生活中。在90年代,买一部“大哥大”需要近3万元,由于价格昂贵,“大哥大”在当时属于高级奢侈品级别的产品,开着桑塔纳,打着“大哥大”,是当年的成功标准。90年代末到2000年初,中国一些超前家庭开始用上无绳电话,但这个时期的无绳电话主要是模式数字信号,信号不稳定、电话杂音大、待机时间短等,使得无绳电话没有像按键电话一样得到真正意义上的普及。

2002年,手机最初被称为“大哥大”,曾是财富和身份的象征。摄影 安哥

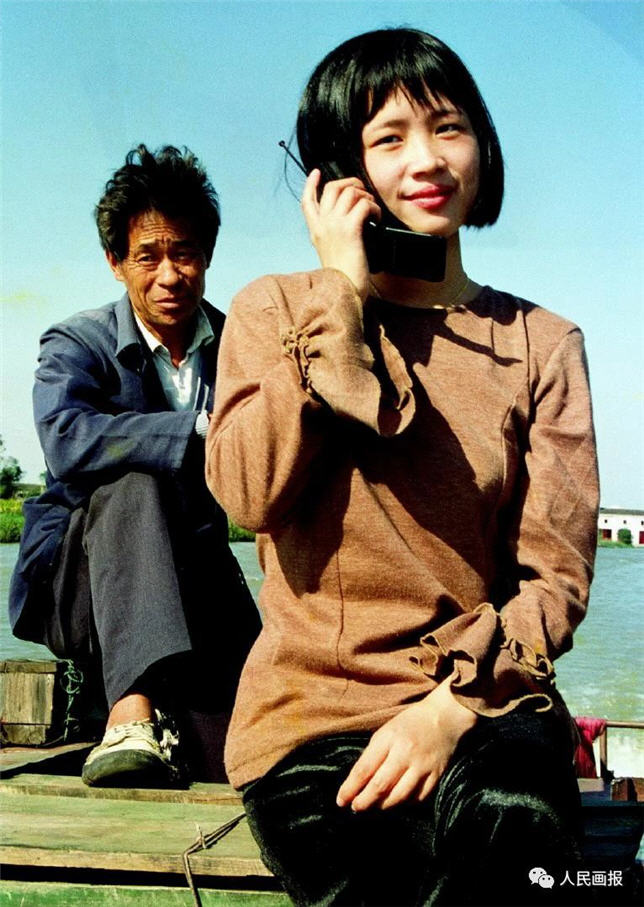

1994年10月,打手机的乡妹子。几年之前,手机还是人们心目中的奢侈品,是财富与地位的代名词,但没过多久,温州农村的乡妹子也有手机了。摄影 萧云集

进入2000年, 手机开始走入人们生活.....

福州市政府对市内的交通、通讯等基础设施加大了投资力度。当年新建的万门程控电话,可与全国各大城市及港澳台、美国、日本等几十个国家和地区实现自拨通话。摄影 刘文敏/人民画报

西藏僧人也用上了现代通讯工具。摄影 普布扎西

手机从过去单一的通话功能,到今天集通话、短信、摄影、上网、购物、听歌、视频、电子书于一身,不仅满足了人们的通信需求,也满足了人们的娱乐需求。智能化手机的发展正深刻地改变着现代人的生活方式、生产方式和价值观念。

一位与会者正在用手机记录2014年广东政协委员“抢唛”大会。摄影 万全/人民画报

Apple推出AR Kit,可进行面部识别和快速运动跟踪,让世界变得触手可及。 (源于“人民画报”) |

手机版

手机版

鲁公网安备 37108202000325号

鲁公网安备 37108202000325号