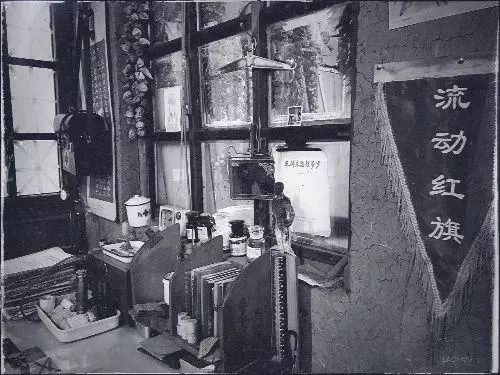

在改革开放前的几十年里,几亿中国农民的生活用品和生产资料都一直离不开供销社。在那个计划经济的年代里,供销社简直就像魔术大师手里的百宝箱,要什么有什么。

在当时的消费水平下,供销社门市几乎能够满足村民的一切物质需求。

日常用品如布匹、搪瓷脸盆和口杯等,像文化用品如作业簿、铅笔、橡皮擦等,像食品如面条、红糖白糖等,还有好多好多。

今天我还记住它们的一部分:如粘着白糖的彩色糖粒、一边涂着彩糖的动物形饼干、包着纸的方块猪油糖、钱龙卵、麦芽糖做成的棒棒糖…

1978年改革开放以后,国家逐步取消了商品统购统销政策,个体经营者如雨后春笋地出现,人们购买商品再也不用凭计划、凭票证了。

供销社独一无二的“尊贵”地位也悄然淡化。以前在乡村的代销店、供销社,渐渐被许多小卖部、批发部代替,人们买东西再也不用专门跑到供销社去了。

随着时间的流逝,那个年代的供销社,逐渐成为我们人生中一段难忘的记忆。

|

手机版

手机版

鲁公网安备 37108202000325号

鲁公网安备 37108202000325号