元宵佳节,荣成民间有捏十二属儿豆面灯和散灯儿的习俗。荣成民间有句谚语:“清明蒸燕儿,端午吃蛋儿,正月十五捏豆面儿”。意思是:清明节蒸面燕儿,端午节烀鸡蛋,正月十五捏豆面灯和散灯。

元宵节捏豆面灯在荣成代代流传,二十世纪50—70年代,千家万户的妇女都会。捏豆面灯,主要是十二属相灯,另外有月灯、动物灯等。元宵节捏豆面灯,就是用和好的黄豆面,捏制出鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。各种各样的豆面灯,擎抱着油碗儿,构思新颖,寓意深刻,小巧玲珑、栩栩如生、堪称一绝。祈求人们在新一年神灵佑护,避邪消灾、平安吉祥,风调雨顺。

摄影/杨志礼

豆面灯的主要原料,是磨制的细黄豆面,按一定比例加清水,和成软硬适度的面团,要反复揉搓,然后扣在盆中,常温放四五个小时左右,叫作“醒一醒”,使其达到柔韧筋道的可塑状态。正月十四进行捏制,属相灯大的20公分左右,小的只有3公分。

摄影/杨志礼

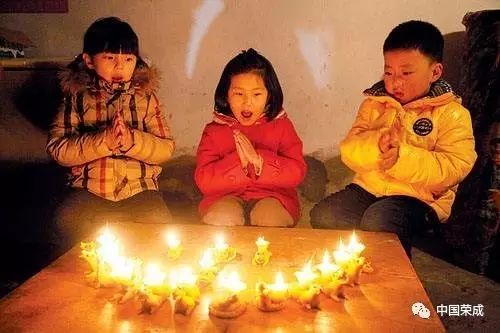

捏好的豆面灯,在正月十五晚点燃,也叫散灯。一家人把制作好的各种属相灯、动物灯等,在油碗儿上放一根棉花灯芯,倒上花生油点燃。散灯时,大人孩子一齐动手,分别在家中的居室、厨房、院子、牲畜棚、渔船等地方四散放置,形成到处灯火通明、灯花怒放、祥和热烈、合家欢乐的景象。据说,谁的属相灯燃烧的时间越长,就越长寿。所以顽皮的孩子们会守在灯前,不断地往灯碗里添加花生油,以延长燃烧的时间。

元宵节后,人们将豆面灯切块晾干,农历二月二龙抬头的日子,和萝卜条一起炖了吃,不仅延年益寿,而且是一道极具地域特色的美味。

豆面灯的制作技艺,一直流传至今,正是因为它具有浓厚的民俗内涵及特征:一是以此表达追求光明、祈求平安、昭示祥和、渴望和谐的理念;二是形式丰富,种类繁多;三是可参与性强,节日气氛浓烈。

据资料,荣成豆面灯,最早产生于王连街道南桥头村。该村于清朝康年间(1667-1722),由王连镇的王氏守贵、守高兄弟迁此建村,至今已有300多年历史了。 荣成豆面灯制作技艺,具有浓厚的民俗内涵及特征,是人们精神生活的一部分,对研究区域历史特色、人文文化有独特的价值,是一项有意思的的民俗旅游资源。被评为威海市非物质文化遗产。 |

手机版

手机版

鲁公网安备 37108202000325号

鲁公网安备 37108202000325号