|

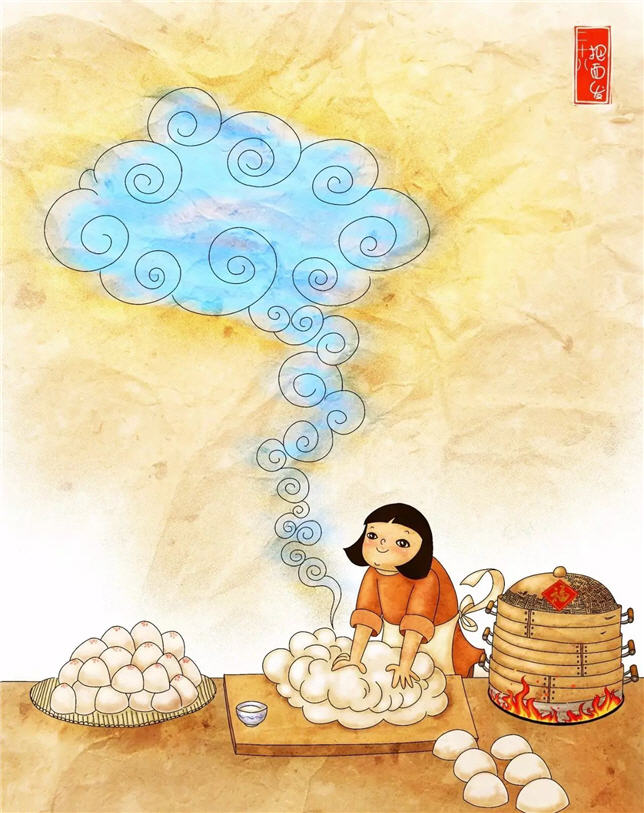

新春快乐 腊月二十八,汉族春节传统习俗之一,有“腊月二十八,把面发”、“腊月二十八,蒸馍打糕贴花花”民谣。到了农历腊月二十八,无论是发面还是做馍,各家各户都要开始准备主食过年了。

图/视觉中国 传统习俗中,腊月二十六、腊月二十七准备过年要吃的肉类,到了二十八,就该准备面食了。过去没有发酵粉,普通的面提前几天做好了容易坏,只有发面不爱坏,于是二十八这天就发面,准备正月初一到初五的主食。同时,旧俗认为初一到初五期间不能动火蒸馒头。

这一天,各地风俗不同。山西要蒸“糕儿馍馍两笸箩”,河北要“蒸枣花”预备供品除夕祭礼祖宗,河南“二十八,蒸馍炸圪塔”。

就是贴年画、贴春联和贴窗花。贴春联源于古代的“桃符”,印刷术问世后,出现了以红纸代替桃木张贴春联的习俗。家家户户在屋门上、墙壁上、门楣上贴上大大小小的“福”字,寄托对幸福生活的向往。

《童年的春节》 (有删减)作者/冰心 “过年”是一年中最隆重的节日,热闹得锣鼓喧天。

那时我家住在烟台海军学校后面的东南山窝里,附近只有几个村落,进烟台市还要越过一座东山,算是最冷僻的一角了,但是“过年”还是一年中最隆重的节日。 母亲系起围裙、挽上袖子,往大坛子里装上大块大块的喷香的裹满“红糟”的糟肉……

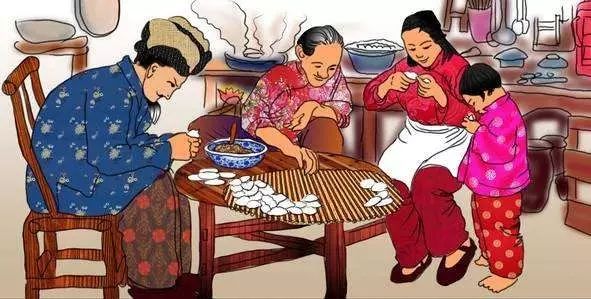

我看见母亲系起围裙、挽上袖子,往大坛子里装上大块大块的喷香的裹满“红糟”的糟肉,还有用酱油、白糖和各种香料煮的卤肉,还蒸上好几笼屉的红糖年糕……当母亲做这些事的时候,旁边站着的不只有我们几个馋孩子,还有在旁边帮忙的厨师傅和余妈。 我最喜欢的还是“滴滴金”,可以拿在手里点起来嗤嗤地响,爆出点点火星。

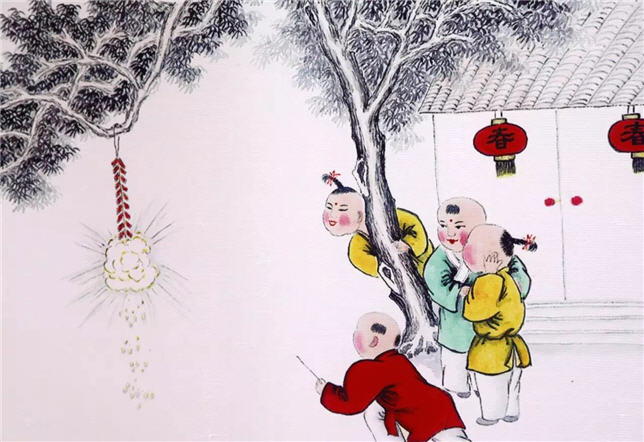

图/视觉中国 我只能白天放些父亲给我们买回来的鞭炮,晚上放些烟火。大的是一筒一筒的放在地上放,火树银花,璀璨得很!我最喜欢的还是一种最小、最简单的“滴滴金”。那是一条小纸捻,卷着一点火药,可以拿在手里点起来嗤嗤地响,爆出点点火星。

压岁钱大多是一圆锃亮的墨西哥“站人”银元,我都请母亲替我收起。

图/视觉中国 最有趣的还是从各个农村来耍“花会”的了。演员们都是各个村落里冬闲的农民,演女角的都是村里的年轻人,搽着很厚的脂粉。鼓乐前导,后面就簇拥着许多小孩子。他们穿走演唱,有乐器伴奏,歌曲大都滑稽可笑,引得大家笑声不断。

图/视觉中国 新年里,我们从自己的“姥姥家”得到许多好东西。

福州方言,“灯”和“丁”同音,因此送灯的数目,总比孩子的数目多一些,是添丁的意思。那时我的弟弟们还小,不会和我抢,多的那一盏总是给我。这些灯:有纸的,有纱的,还有玻璃的……

图/视觉中国 于是我屋墙上挂的是“走马灯”,上面的人物是“三英战吕布”,手里提的是两眼会活动的金鱼灯,另一手就拉着一盏脚下有轮子的“白兔灯”。

元宵过后,大人们让我们把许多玩够了的灯笼,放在一起烧。之后说:“从明天起,好好收收心上学去吧。”我们看着天井里那些灯笼的星星余烬,恋恋不舍地带着一种说不出的惆怅寂寞之感,上床睡觉的时候,这一夜的滋味真不好过!

|

手机版

手机版

鲁公网安备 37108202000325号

鲁公网安备 37108202000325号