80年前,著名的德裔女摄影师赫达莫里逊(Hedda Morrison,1908-1991)来到石岛,为石岛留下了那个年代的影像和印记,让我们可以见识到80年前的石岛样子。今天,让我们继续通过赫达莫里逊留存于世的这些珍贵老照片,穿越到80年前,见证时光中的美丽石岛。

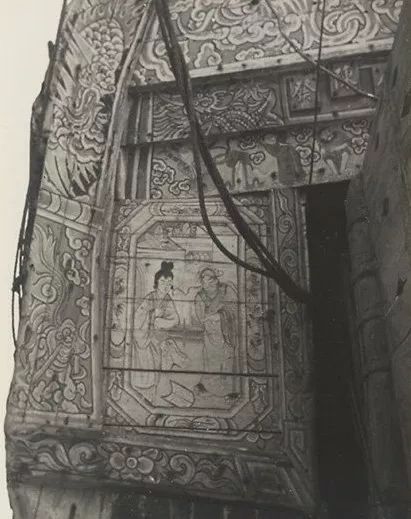

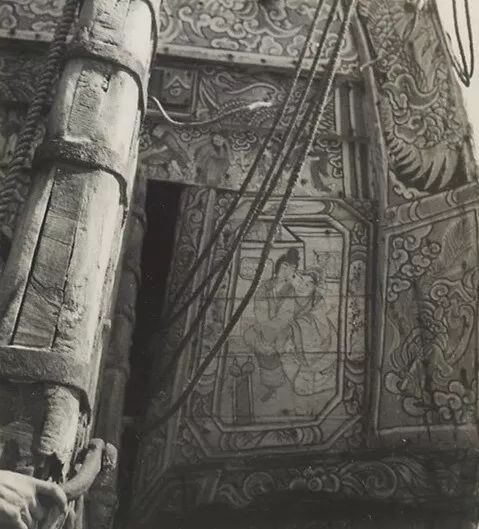

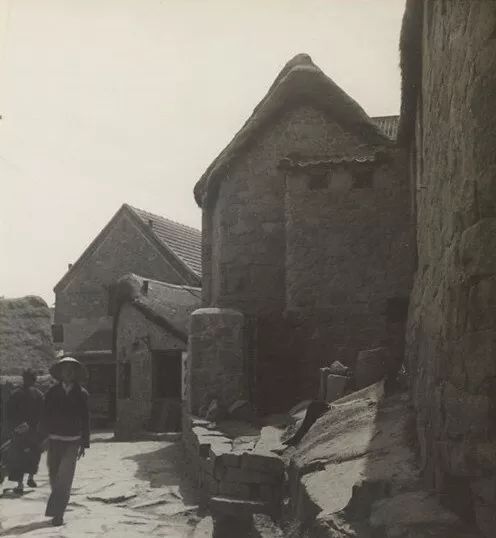

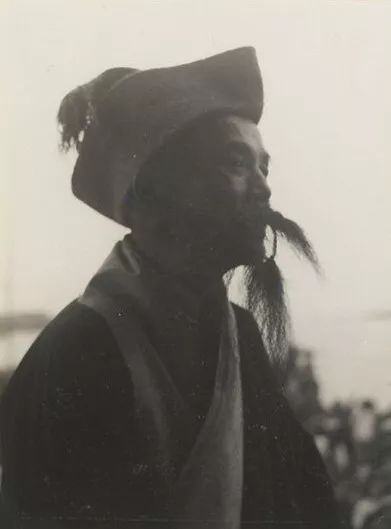

渔船篇 在石岛渔村的短暂停留里,赫达没有辜负任何时光,既把镜头对准了这里的方方面面,又着重注意了这里的最大特色之处,那就是渔船,从特写,到全景,到远景,她用立体又细致的角度带我们回到了80年前渔港,可以永久地留存于我们的记忆。                   货船篇 赫达的照片里出现了一艘名为福133的华丽货船,也就是历史上所称的福船。这显然是一艘是从福建福州过来的运木船,想不到的是,船板竟成了画板,有如此的诗意创作,那栩栩如生的画面,竟然被赫达细心捕捉。从另一个角度说,福建的货船能够停靠石岛,也可见当年的石岛已经是繁荣之地,既是渔港,也不愧为北方重要的商港。        船模篇 如果我们认真研究赫达在中国各地所拍摄的作品,会发现她对中国的传统工艺怀有异常浓厚的兴趣,经常以极大的热诚连续拍摄许多传统工艺品的制作过程。在石岛,她的这一兴趣也得到了体现,那就是她把镜头对准了船模的制作过程。我要感谢她的这一兴趣,否则我们根本不会看到当时船模的制作过程。如果不是她在80年前的认真拍摄,我们都不知道原来在80年前的石岛是威海船模的原产地。       街头篇 赫达•莫里逊将镜头锁定石岛渔村的街头,我们也就见识了这里在海草房之外的另外一种建筑形式—石头楼。这与石岛一带因石得名民众就地取材进行建设有关。赫达给我们呈现了这样的石岛街头画面:安静之处,仿佛听到小娃娃踩过石板路的脚步声;热闹之处,仿佛听到沿街小贩此起彼落的吆喝声;隔着照片,又似乎嗅到了街上所晒鱼干散出的海腥味;大人们来来往往;儿童们聚集玩乐;一只鸡在整洁的街头闲庭信步;还有一位白衣男子,牵着白马拉的车从街头走过……          民居篇 赫达走在石岛渔村的街头,不只拍下了渔民的劳动与生活,就连渔民所住的房子,都成了她关注的焦点,她把镜头对准了整座房子,对准了门楼、山墙与院墙,让我们清楚的知道,原来,我们的海草房在那时就如此亲切了,看到她的照片,就如同回到我们年轻时的村庄。她走在1937年的时光里,帮2017年的我们,锁住了那时的时光。           庙会篇 那时的石岛有多繁华,看看赫达镜头下以天后宫为中心的这场庙会就晓得了。四里八乡的民众,盛装出席,有各种庆典在其中,还有专门的戏班演出,我们今天可能都做不到这么隆重,这么热闹。赫达的石岛庙会照片里,竟然出现了抬阁这一中国民间传统游艺项目,如果不是赫达的照片,我们还以为威海地区并没有抬阁这一民间游艺项目,照片弥补了一项空白,而且我们看到,石岛的抬阁有着鲜明的本地特色,那就是把一艘巨大的船的模型抬到了空中。                 感谢赫达,她使得我们可以与八十年前的那一段岁月安静对话,而不用借助任何的想象,感谢那个时代在困顿与战乱中仍为美好而努力的所有人!  (源于:港城石岛) |

手机版

手机版

鲁公网安备 37108202000325号

鲁公网安备 37108202000325号