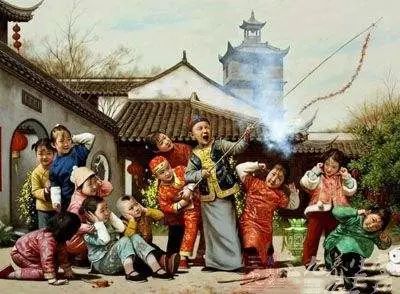

拜年:初一早晨开门前,首先要燃放一串鞭炮,防止无主的野鬼游魂无处过年而闯进门来捣乱,然后拜年。春节拜年的习俗由来已久,至今不衰。首先进行家拜,一家人中晚辈给长辈叩头拜年。晚辈给长辈拜年,长辈要给晚辈“压岁钱”。早年的“压岁钱”,只是象征意义。一般是几枚制钱或几枚铜元。建国后的一段相当长的时间里,压岁钱也不过三五角,最多不超过一两元。新媳妇过门后,即属自己家里的人,拜年时因为年龄大了,一般不给“压岁钱”。同辈相见,抱拳致意,或道声“恭喜发财”、“过年好”。家拜之后,到族内未出五服的各家拜年,除长辈外,还要叩头拜祖。最后给邻舍拜年。拜年活动之所以经久不衰,是因为它能联络感情,捐弃前嫌,培养尊老爱幼、邻里和睦的传统美德。拜年之后,由家长端着香纸盘子、供品,到土地庙祭祀土地老爷。有宗祠的,早饭后全族人齐集祠堂,举行隆重的祭祖仪式。

古时有拜年和贺年之分:拜年是向长辈叩岁;贺年是平辈相互道贺。现在,有些机关、团体、企业、学校,大家聚在一起相互祝贺,称之为“团拜”。

随着时代的发展,拜年的习俗亦不断增添新的内容和形式。现在人们除了沿袭以往的拜年方式外,又兴起了电话拜年、短信拜年、微信拜年等。

在小孩及男人外出拜年时,妇女在家里包饺子。包饺子时,主妇有意在饺子里包上硬币、红枣、花生等。煮时,饺子碎了不怕,但不能说碎,要说挣了,图个吉利。反正从大年三十开始,到初二结束,说话—定不能犯忌,不能说不吉利的话,饺子碎了说挣了,蒜不叫蒜叫义合菜,禁忌特多。饺子煮熟后,先盛一碗敬天地,再一碗敬灶君,然后盛给家人吃。盛时碗要多,要满,希望人丁兴旺,满满当当。由于主妇们在饺子里做了手脚,所以吃饺子时充满欢乐气氛。一会儿,他吃出花生,就祝他“长命百岁”;一会儿,他吃出个枣,大家就祝他“早早发财”。如果小孩吃出钱来,父母喜不自胜,预示着孩子长大后一定会发财致富,并给赏钱以示祝贺。

吃完饺子、祭完祖,这一天可以尽情地玩耍,不要为营生操心,特别是主妇们,乐得清闲。

请麸姑娘娘:初一早饭后,停止一切劳务活动,年纪稍大的妇女便三三两两地凑在一起看纸牌。纸牌也叫叶子,—寸宽,三寸多长,打法跟麻将差不多,不过拿在手里。同麻将一样,有万字,有饼子,只是条子改成小鱼儿,一共108张。每张的顶端,印有梁山一名好汉的画像。后来,兴扑克,兴麻将,农村的老年妇女反倒不习惯。过去,妇女打纸牌完全是娱乐,讲输赢,不讲赌注,打起来津津有味。年小的娃娃吃饱后,到街上放鞭的放鞭,跳房的跳房。这两种娱乐,年青姑娘都不参加。斗纸牌,怕人说不稳重;跳房儿,怕人说没有大人样儿。所以,年青姑娘们凑在一起请“麸姑娘娘”。先用“格登棒棒”在顶端一侧用香头烧上像人的耳鼻口眼,用彩纸剪成小衣小褂,贴在“格登棒棒”上,打扮成姑娘的样子,这就叫“麸姑娘娘”。请娘娘时,用香在娘娘头顶烧个小洞,捏上一撮麸皮,把娘娘插在盛满豆子的碗里。每位姑娘手里拿根沾了花生油的鸡翎,用另一只手的食指和拇指捻着鸡翎来回磨擦。生热后,将鸡翎靠近“麸姑娘娘”头顶上的麸皮,口中祈祷:“人说麸姑娘娘有神灵,有灵有神早上来,无灵无神早回程,好年头吹打着吃,坏年头带糠吃。”同时眼睛盯着鸡翎,如果鸡翎沾上麸皮,则预示着今年收成好,否则年景可能欠佳。这是姑娘们请“麸姑娘娘”可以公开的一面,另一面则是姑娘心灵上的隐秘。这种隐秘可以不公开,而在心里默默祈祷。

初一的晚饭比较简单,早年间仍然包饺子,但不必做菜。从上世纪40年代起,人们嫌依恋三顿饺子,便改为熥着吃,如饽饽、发糕等,腾出时间尽情玩耍。 |

手机版

手机版

鲁公网安备 37108202000325号

鲁公网安备 37108202000325号