古朴的海草房,斑驳的石板路,静谧的古街巷……今天的荣成乡村,古老与现代并存,楼房与草屋相邻。从中,我们看到了荣成的发展变迁,更触摸到中华优秀传统文化的血脉传承。

文化,是乡村振兴的“魂”

习近平总书记在参加今年全国“两会”山东代表团审议时指出:“要加强农村思想道德建设和公共文化建设,以社会主义核心价值观为引领,深入挖掘优秀传统农耕文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,培育挖掘乡土文化人才,弘扬主旋律和社会正气,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,改善农民精神风貌,提高乡村社会文明程度,焕发乡村文明新气象。”围绕落实总书记指示精神,荣成市在乡村振兴中始终坚持物质文明与精神文明统揽齐抓,把乡土文化与社会主义核心价值观有机结合,打造富有时代气息的乡村文化惠民体系,让农村群众在富口袋的同时,富脑袋、提内涵,全面焕发乡村文明新气象。

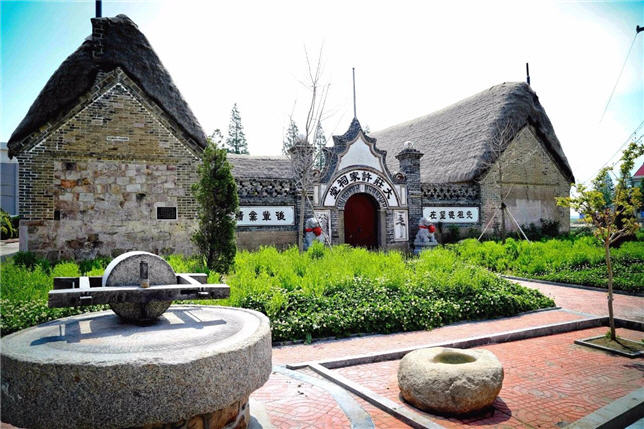

坐落于俚岛镇大庄许家的许氏祠堂有着200多年的历史,墙上写有“先祖德望在,后辈业绩高”10个大字,鼓励后人进步。据村里人讲,前院以前是一个学堂,现在用来展示村里优秀后人的事迹。受到国家和地方表彰的村民、考上大学的学子都在这里留下名字和相片。祠堂内保存着完整的许氏家谱和祖训,用无声的力量鞭策教育村民。

好传统带出好家风

大庄许家社区走出了像全国劳动模范、新时期产业工人楷模许振超这样的杰出代表。为了更好激励教育村民,村里正在建设许振超精神展示馆。大庄许家社区大学生村官李双双说,许振超精神展示馆的修建既是为了弘扬优秀传统文化,也是为了继往开来,打造一处让老百姓引以为傲的精神高地,在潜移默化中激发农村发展新活力,引领乡风文明新风尚。

许氏宗祠,在传承中实现了它的文化价值,在新时代焕发出新的生机。

许氏宗祠是荣成市“乡村记忆”工程的一个缩影。近年来,荣成市陆续建成了一批“乡村记忆”展示馆和传统胶东民居保护区,让古老的村落散发出独特的气质与性格。

在斥山街道西火塘寨社区的乡村记忆馆,从织布机、条筐、耙子到马灯、土炕、锅灶,件件都是农村世代生产生活的见证,乡韵和乡情跃然眼前,勾起人们浓浓的乡土情怀,传递出“耕读继世业,勤俭传家风”的西寨村庄文化。有游客留言道:“这些老物件留住了乡愁,更让人们抚古思今,倍加珍惜今天来之不易的幸福。”

文化振兴,主角是农民

提起“农民”,人们脑海中会浮现“面朝黄土背朝天,满身汗水两腿泥”的画面。而在今天的港湾街道“画村”——牧云庵,农民个个都是“画家”。

在各级的大力支持下,牧云庵村深挖村庄传统文化底蕴,以书画艺术传承为重点,成立了牧云庵渔家风情度假村运营公司,打造了一批精品民宿,开发了电商交易平台,实现了渔民画线上线下同步销售。将“画村”品牌做出特色、创出效益,让牧云庵走出小天地、走向大市场,村民的作品销售到全国各地,成为村民增收的重要来源之一。

村民杨秀波说:“绘画不仅增加了我们的收入,而且让我们村变得有文化味儿。附近很多村的村民都来我们这儿学习,越来越多的人加入到书画队伍中来。”

文化要传承,更要与时俱进

荣成市各级把加强农村思想道德建设作为推进乡村治理创新的重要手段,以社会主义核心价值观为引领,采取符合农村特点的有效方式,深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。

荣成创新农村文化服务模式,充分发挥庄户剧团行业党总支的党建优势,精选庄户剧团参与“一村(社区)一年一场戏”活动。荣成市艺术团及50余个庄户剧团活跃在田间地头,每年举办1300余场演出,实现村民、社区群众看戏全覆盖;创新文化培训模式,以群众文化活动中心为集中培训点,以“百姓课堂”公益培训为载体,每年举办舞蹈、剪纸、绘画、京剧以及传统文化等常规培训班20多场次,并采取基层点到点的服务方式,分片开展“石岛渔家大鼓”等全市普及性培训,培训农民3万余人次;创新电影下乡模式,开展“一村一月一场电影”活动,去年放映电影9928场,观众达76万余人次。

全市建成22处高标准镇(街)综合文化服务中心,村级(社区)综合文化服务中心和农家书屋实现全覆盖。通过接地气的文化娱乐和宣传教育方式,抢占了基层主流思想文化阵地,唱响主旋律、传递正能量,在寓教于乐中把“送文化”变为了“种文化”,提振了农村群众的精气神。

今年,荣成市从弘扬优秀乡村文化、推进农村移风易俗、开展农村志愿服务活动、加快镇村公共文化设施建设等方面入手,实施思想强农工程,聚焦农村精神文明建设,培育文明和谐新乡风。计划到2020年,全市80%以上的村镇达到县级以上文明村镇标准。

图片由杨志礼、孙艳丽等提供